Искусство быть «Валерием Брюсовым»

13 декабря, 2010

АВТОР: admin

В 2010 году в издательстве «Вита Нова» (Санкт-Петербург) вышла первая биография Валерия Брюсова (672 страницы, отлично иллюстрированное энциклопедическое издание). Автор этого исследования, Василий Молодяков, в предисловии задается вопросом, почему до сих пор в России не было биографических трудов, посвященных этому великому поэту и литературному деятелю? Ответом на этот вопрос отчасти может служить то, о чем мы говорим на страницах Перемен в рамках проекта Неудобная литература. Брюсов вступил в литературный мир как «неудобный литератор», «декадент» — до революции. И оставался неудобным после революции, уже для Советской власти (хотя он и принял революцию и занимал должности, но в своих стихах не стеснялся иной раз говорить такое, что было властям не очень приятно). Однако в контексте нашего разговора о Неудобной литературе нас сейчас могут заинтересовать скорее первые литературные шаги вождя русских символистов. Коллективные сборники символистов, изданные под его руководством, вызвали в литературном и окололитературном мире начала прошлого века шум и гвалт подобный тому, который сейчас вызывает роман Елены Колядиной «Цветочный крест». Брюсова поливали грязью и ругали очень многие. Потому что все новое и прогрессивное воспринимается широкой публикой и ее литературными жрецами в штыки. За что ругали (и передразнивали) Брюсова? Кто именно? Как и почему? Об этом как раз (а также о некоторых пиар-приемах, которые использовал Брюсов) идет речь в главе четвертой книги Василия Молодякова, глава называется «Искусство быть «Валерием Брюсовым». Издательство «Вита Нова» предоставило нам возможность опубликовать эту главу, что мы и делаем сегодня (с небольшими сокращениями). Ко дню рождения Валерия Брюсова.

В 2010 году в издательстве «Вита Нова» (Санкт-Петербург) вышла первая биография Валерия Брюсова (672 страницы, отлично иллюстрированное энциклопедическое издание). Автор этого исследования, Василий Молодяков, в предисловии задается вопросом, почему до сих пор в России не было биографических трудов, посвященных этому великому поэту и литературному деятелю? Ответом на этот вопрос отчасти может служить то, о чем мы говорим на страницах Перемен в рамках проекта Неудобная литература. Брюсов вступил в литературный мир как «неудобный литератор», «декадент» — до революции. И оставался неудобным после революции, уже для Советской власти (хотя он и принял революцию и занимал должности, но в своих стихах не стеснялся иной раз говорить такое, что было властям не очень приятно). Однако в контексте нашего разговора о Неудобной литературе нас сейчас могут заинтересовать скорее первые литературные шаги вождя русских символистов. Коллективные сборники символистов, изданные под его руководством, вызвали в литературном и окололитературном мире начала прошлого века шум и гвалт подобный тому, который сейчас вызывает роман Елены Колядиной «Цветочный крест». Брюсова поливали грязью и ругали очень многие. Потому что все новое и прогрессивное воспринимается широкой публикой и ее литературными жрецами в штыки. За что ругали (и передразнивали) Брюсова? Кто именно? Как и почему? Об этом как раз (а также о некоторых пиар-приемах, которые использовал Брюсов) идет речь в главе четвертой книги Василия Молодякова, глава называется «Искусство быть «Валерием Брюсовым». Издательство «Вита Нова» предоставило нам возможность опубликовать эту главу, что мы и делаем сегодня (с небольшими сокращениями). Ко дню рождения Валерия Брюсова.

Василий Молодяков

«Искусство быть «Валерием Брюсовым»

В 1909 году востоковед-иранист Владимир Тардов, он же поэт и критик «Т. Ардов», опубликовал большую статью «Ересь символизма и Валерий Брюсов», в которой хорошо передал впечатление от дебюта московских декадентов и объяснил, почему реакция на него была именно такой — в русском обществе в целом и среди «тех, кто ищет»:

«В эпоху оскудения и стихийного торжества пошлости <…> появилась вдруг яркая ересь. Пришли какие-то люди, до сих пор неизвестные, стали писать о вещах, о которых нельзя было и, казалось, не нужно было писать, и таким языком, какого до тех пор не слыхали в юдоли толстых журналов. Чувствовалась огромная дерзость: люди давно отвыкли говорить и давно привыкли молчать, а эти странные „мальчишки“ осмеливаются быть свободными. В их бурных песнях, казавшихся такими дикими, звучали трепеты пробужденного тела, радующегося жизни, порывы в неизведанные дали, где могут быть опасности, непосильные для добрых филистеров, святотатственные дерзновения, неоглядывающаяся насмешка над тем, что весьма воспрещается. <…> Было неуважительно, неприлично, главное — неуместно! Встречая в печати эти новые произведения, такие странные, изысканные, подчас неудобопонятные, экзотически причудливые, вызывающе резко звучавшие под нашим серым небом, подобные невиданным орхидеям, вдруг выросшим на почве, где до того произрастала лишь картошка да капуста, вообще хлеб насущный, — обыватель только отфыркивался: какая странная штука! Новая поэзия рождала в нем то же чувство, которое является у него, когда он рассматривает уродца в спирту или читает в газетной „смеси“ про гориллу, обольстившего девицу. <…> Читатель относил эти стихи к симптомам вырождения, называл всех без разбору декадентов маньяками, дегенератами, распространял басни о том, что все они морфиноманы, галлюцинаты, садисты. <…>

В эту пору я познакомился с творчеством Валерия Брюсова. Про него говорили: „А, это — тот, который…“ Вождь и первосвященник декадентов! Я помню, прочитав несколько стихотворений, я закрыл книгу с странным, сложным чувством: хотелось бежать, сесть на поезд, ехать искать его или взять перо, написать ему: „Зачем? Зачем вы это делаете? Зачем смешались так странно в ваших стихах строки, которые живут самодовлеющей таинственной жизнью великих произведений искусства, образы, иссеченные из гранита, вылепленные быстрой рукой из послушной глины, с мертвыми словами, в которых нет души?“ <…> Искусственность, изысканность, не сдержанная самокритикой вычурность, экзотичность — мешали увлечься и полюбить эти стихи».

Издавая первый выпуск «Русских символистов», Брюсов не рассчитывал на скандал. Тоненькая тетрадка, которую никому не известные авторы сами рассылали по редакциям, была обречена на невнимание. Наверное, втайне он надеялся, что поэты, рецензировавшие сборники стихов в журналах, отнесутся к новаторским опытам хотя бы с интересом. Ругательная рецензия «Иванушки Дурачка» в «Новом времени» только подзадорила Валерия Яковлевича: «Конечно, что до меня, мне это очень лестно, тем более, что обо мне отозвались как о человеке с дарованием. Чувствую себя истинным поэтом» (13 марта 1894). Он еще мог «проглотить» грубый отзыв Аполлона Коринфского, молодого, но чуждого «новым течениям» поэта и критика: «Если это не чья-нибудь добродушная шутка, если гг. Брюсов и Миропольский не вымышленные, а действительно существующие в Белокаменной лица, — то им дальше парижского Бедлама или петербургской больницы св. Николая* идти некуда». Точки над i расставила рецензия Соловьева на первый выпуск альманаха: «Общего суждения о г. Валерии Брюсове нельзя произнести, не зная его возраста. Если ему не более 14 лет, то из него может выйти порядочный стихотворец, а может и ничего не выйти. Если же это человек взрослый, то, конечно, всякие литературные надежды неуместны».

Уже современники задавались вопросом, почему именно дебют Брюсова был встречен столь единодушным неприятием? «В то время как произведения его собратьев по духу гг. Бальмонта, Мережковского, Минского, Соллогуба (так! — В. М.) et tutti quanti** принимаются и публикой, и критикой всерьез (даже смеются над ними всерьез), к г. Валерию Брюсову установилось какое-то двусмысленное отношение: не то наивный младенец, не то остроумный шутник, сознательно доводящий до крайностей вычуры символизма, чтобы лучше их высмеять»***. Ответ на это дал Ходасевич, рецензируя через двадцать лет после его дебюта первый том ПССП: «Литературная деятельность некоторых адептов школы хронологически началась раньше деятельности Брюсова, но все они пришли к символизму не сразу, а постепенно. Брюсов начал с него — и символизм начался Брюсовым».

Старшие собратья по символизму вошли в литературу обычным путем — через «толстые» журналы, причем в их дебюте не было ничего новаторского или странного. Дебютные книги стихов Минского (1883), Мережковского (1888) и Бальмонта («Сборник стихотворений» 1890 года, от которого автор отрекся) были эпигонством народнической традиции. Следующие сборники Минского (1888) и Мережковского (1892) можно назвать новаторскими в плане содержания, но не поэтики или эстетики. Первый декадентский сборник Бальмонта «Под северным небом» вышел в том же 1894 году, что и «Русские символисты». Первые книги Сологуба и Гиппиус (проза) появились в 1896 году, позже, чем у Брюсова. Литературная среда приняла Минского и Мережковского как законных, хотя и блудных сыновей: они дебютировали «как надо» и «где надо» и заявили себя как новаторы, уже обладая литературным «именем». Гиппиус воспринималась в литературных кругах как жена Мережковского, а Сологуб вовсе не стремился интегрироваться в «среду». Брюсов сделал все наоборот: после первых отказов перестал обращаться в журналы; связей среди влиятельных редакторов и критиков не заводил; дебютировал провозглашением новой школы, чего не смогли сделать ни его предшественники по «новым течениям», ни их оппоненты; игнорировал общественное мнение; демонстративно ограничился сферой поэтики и эстетики, что контрастировало с ориентацией литературной среды на социально-политическую и нравственно-философскую проблематику.

На фоне всеобщего осуждения упоминавшееся выше интервью газете «Новости дня» показалось Брюсову «далеко не противным»: «Идем вперед», — прокомментировал он 30 августа 1894 года его появление. Эта история началась с интервью Миропольского, объявленного «главным декадентом», и Мартова, который на самом деле беседовал с газетчиком в одиночку. «Признаюсь, — писал репортер, — ожидал встретить сборище людей, которые видят свое призвание в праве носить какой-нибудь необычный костюм, которые и видом, и речами не похожи на простых смертных. <…> Совсем молодые и довольно милые мальчики, вот и все. В костюмах никаких странностей, есть некоторая странность в речах, но эта странность показалась мне, так сказать, официальной. Нельзя же, в самом деле, и московским декадентом быть, и вместе с тем говорить так, чтобы каждый тебя понял». Через 15–20 лет этим искусством в совершенстве овладеют русские футуристы.

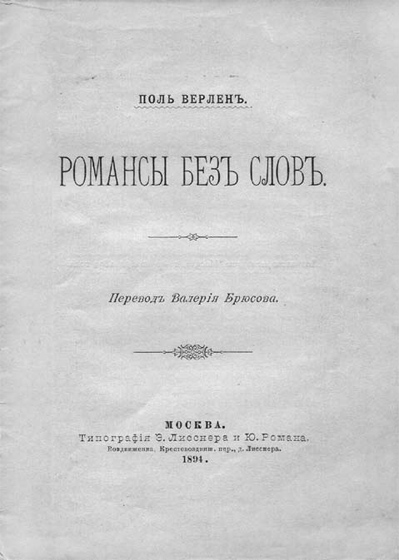

Интервью насторожило Брюсова тем, что излагало «теорию литературных школ» Добролюбова**** без ссылки на него, но как общую позицию символистов, — и тем, что появилось без его участия и санкции. Он поспешил в редакцию для объяснений, захватив с собой заготовленный текст о теории символизма. Юный вождь оценил силу печатного слова, тем более что в газете к нему отнеслись как минимум с вниманием. На ее страницах появилось не только изложение теории, но и целый букет рекламной информации: о готовящемся «издании корифеев символизма в русских переводах» (амбициозный, но так и не осуществленный план), о предстоящем выходе сделанного Брюсовым полного перевода «Романсов без слов» Верлена (цензурное разрешение 11 ноября 1894 года, вышел между 16 и 23 декабря), о том, что первый выпуск «Русских символистов» намеренно имел небольшой тираж в 400 экземпляров (на самом деле 200) и уже разошелся (официально назван «распроданным» только через год), что вскоре будет издан второй выпуск бульшим тиражом (на самом деле 400 экземпляров). Максимум возможного «пиара» новым книгам и их основному автору был сделан.

Валерий Яковлевич начал большую игру — стал сознательно вести себя как «Валерий Брюсов, вождь московских символистов» («зарегистрированная торговая марка»). Осенью 1894 года в дневнике одна за другой появляются записи: «Показывали меня как редкостного зверя домашним Иванова. Я выделывал все шутки ученого зверя — говорил о символизме, декламировал, махал руками (признак оригинальности)» (14 сентября); «Сегодня у Зунделовича** меня „показывали“, демонстрировали как символиста. Спорил о Марксе, о социализме и многом другом. Декламировал и произвел известное впечатление» (22 октября). И автокомментарий, подкупающий откровенностью: «Скромничай или будь безумно дерзок. При дерзости не заметят, что даешь слишком мало, при скромности будут благодарны, что ты даешь больше, чем обещал. Но никогда не говори, что дашь именно столько, сколько можешь» (21 октября).

Все это не было для Валерия Яковлевича чем-то принципиально новым. Привыкнув еще в отрочестве «наглостью скрывать свою робость», он «интересничал» и старался выделиться в любой аудитории, где его могли оценить. Поэтому следующий, казалось бы сугубо бытовой, фрагмент «Моей юности» заслуживает внимания в свете его творческой биографии:

«Перед сестрами Викторовыми я не мог особенно ломаться, ибо ясно видел, что они не очень-то образованы и мало интересуются литературой. Все же я читал и посылал им свои стихи. У Кариных же собирались люди более или менее образованные — студенты, певцы, люди читающие. И чего я не говорил перед ними! По всякому удобному, а чаще неудобному поводу высказывал я свои мысли, старался, чтобы они были особенно оригинальны и особенно неожиданны. Я не пропускал ни одного общего суждения, хотя бы о новой опере или о новом здании в городе, чтобы тотчас не запротиворечить этому суждению. Мне нужно было противоречить, чтобы спорить и говорить. Я даже иногда дома письменно составлял планы будущих своих бесед у Кариных и иногда умело, иногда очень грубо ломал разговор на свой лад. <…> По самым ничтожным поводам я говорил громкие слова, заставляя себя не стыдиться их. По поводу опущенной шторы я говорил об ужасе дня и сладости принять в себя ночь, о первобытном человеке, мир которого был небосводом, и о будущем человеке, который будет жить только книгами, чертежами, утонченностью мысли. <…> Увидя электрические фонари, я не мог не сказать, что они прекраснее луны; видя длинную полосу газовых фонарей вдоль улицы, я каждый

раз говорил, что это — ожерелье улицы. Надо мной немного смеялись, немного по наивности, и интересовались мной». Так что юношескую самооценку: «Часы, потраченные на рисовку перед барышнями, — потеряны для меня» (16 мая 1892), — следует признать неверной.

<…>

14 декабря 1894 года Валерий Яковлевич записал: «В начале этой тетради обо мне не знал никто, а теперь, а теперь все журналы ругаются. Сегодня „Новости дня“ спокойно называют Брюсов, зная, что читателям имя известно». Второй выпуск «Русских символистов» был сделан в примирительном настроении, хотя и с сознательными «дерзостями». Разделы, озаглавленные «Ноты», «Гаммы», «Аккорды», «Сюиты», были пронумерованы, но следовали друг за другом не по порядку номеров. Именно здесь появились стихи «З. Фукс» и «В. Дарова». О последнем Брюсов поведал в августовском интервью «Новостям дня»: «Г. Даров — один из наиболее страстных последователей символизма. Только в символизме видит он истинную поэзию, а всю предыдущую литературу считает прелюдией к нему. До сих пор, говорит г. Даров, поэзия шла по совершенно ложному пути». Тон критики стал жестче: символисты оказались не мистификаторами, но самоуверенными людьми, осмелившимися игнорировать мнение «мэтров». Соловьев продолжал издеваться, хотя и выделил в книжке одно стихотворение — но не Брюсова, а Мартова — как «напоминающее действительную поэзию».

Русская литературная среда привыкла оглядываться на Европу и ее мнения. Союзниками в борьбе за символизм должны были стать иностранные поэты. «Нечто свершено. Заточённый дома и как-то успокоившись, я отдался одному делу. Вчера оно окончено. Оно не прославит моего имени, но представляет ценный вклад в русскую литературу, — без ложной скромности записал Брюсов 16 августа 1894 года, — это перевод „Романсов без слов“ Верлена». 11 ноября книга была дозволена цензурой и вышла в свет в конце декабря. Ограниченные финансовые возможности вынудили Валерия Яковлевича отказаться от включения в книжечку, изданную на свои средства тиражом в тысячу экземпляров, готового очерка жизни и творчества поэта и заменить его кратким предисловием, которое открывалось декларацией: «Верлен — один из самых субъективных поэтов». Выбор сборника для перевода он объяснил следующим образом: «Хотя „Романсы без слов“ и прошли в свое время незамеченными, они были откровением для поэзии, первой книгой вполне выраженного, но еще не искаженного символизма (курсив мой. — В. М.)». Переводчик заранее готовился отражать возможные нападки, а потому, отметив трудность переложения Верлена на чужом языке, сделал оговорку: «Недостатки этой книги надо приписывать переводу, а не шедеврам Верлена».

Газетные и журнальные критики набросились на качество перевода, но делали это в грубой форме и без каких-либо конкретных замечаний. «Брюсовский Верлен настолько далек от оригинала, — уверенно писал Коринфский, — что вызывает только усмешку, нелестную для переводчика». «Брюсов совершенно не понял Верлена, — вторил ему анонимный рецензент «Недели», — все тонкие, неуловимые оттенки мысли он принял за бессмысленный набор слов, вставленный только для рифмы, и вообразил, будто заменить его аналогичным набором бессмысленных слов будет значить „перевести Верлена“». У обличителей — отнюдь не знатоков французской поэзии, за исключением Платона Краснова, переводившего Малларме, — не было оснований для подобной резкости, кроме неприязни к «московскому декаденту»: традиции русских переводов Верлена еще не существовало, а имевшиеся образцы были малочисленны и в основном неудачны (первые опыты Сологуба появились в «Северном вестнике» лишь в 1893 году). Наиболее консервативные в политическом и в литературном отношении критики не скрывали, что ополчились не только на Брюсова, но и на Верлена, считая его влияние вредным для русской поэзии.

Ранние переводы Брюсова не были свободны от недостатков, поэтому в 1900-е годы он начал переводить Верлена заново, а в 1911 году, выпуская итоговое собрание переводов, весьма критически оценил свою первую книгу: «В этих опытах было гораздо больше усердия и восторга перед поэзией Верлена, чем действительно воссоздания его стихов на русском языке». Брюсову «предстояло много учиться, и перевод стал отличной школой», — заметила историк символизма Дж. Гроссман. А ее однофамилец Леонид Гроссман, выступая на чествовании Валерия Яковлевича 16 декабря 1923 года с обзорным докладом «Брюсов и французские символисты», сказал: «„Острый галльский смысл“, по слову Блока, не только пленил, но и образовал Брюсова. При всем своеобразии его поэтического лица, на нем определяющими чертами легли эти отражения французского гения в его неустанном завоевании новых эстетических ценностей и кристаллической отшлифовке их для всего человечества. Эти боевые и созидательные традиции старого „галльского духа“ были восприняты у нас в начале 1890-х годов юным поэтом Валерием Брюсовым».

Валерий Яковлевич собирался послать Верлену первый и второй выпуски «Русских символистов» через газету «Фигаро». Сделал он это или нет, неизвестно. Перевод «Romances sans paroles» был отправлен автору с почтительным письмом, но никакого ответа из Франции не пришло. Русский вариант стихотворной дарственной надписи звучал:

Еще покорный ваш вассал,

Я шлю подарок сюзерену,

И горд и счастлив тем, что Сену

Гранитом русским оковал.

<…>

Третьему — самому боевому — выпуску «Русских символистов» суждено было стать последним. Его открывало задорное анонимное предисловие «Зоилам и аристархам», написанное Брюсовым и исправленное Лангом, — резкий ответ на журнальную брань: «Оценить новое было им совсем не под силу, и потому приходилось довольствоваться общими фразами и готовыми восклицаниями. Все негодующие статейки и заметки не только не нанесли удара новому течению, но по большей части даже не давали своим читателям никакого представления о нем». Столь же дерзко звучали следовавшие за статьей два стихотворения Брюсова, которым суждена была долгая слава.

Первое, опубликованное без заглавия, позже стало называться «Творчество» (текст из «Русских символистов»):

Тень несозданных созданий

Колыхается во сне,

Словно лопасти латаний

На эмалевой стене.

Фиолетовые руки

На эмалевой стене

Полусонно чертят звуки

В звонко-звучной тишине.

И прозрачные киоски

В звонко-звучной глубине

Вырастают точно блестки

При лазоревой луне.

Всходит месяц обнаженный

При лазоревой луне;

Звуки реют полусонно,

Звуки ластятся ко мне.

Тайны созданных созданий

С лаской ластятся ко мне,

И трепещет тень латаний

На эмалевой стене.

Стихотворение единодушно восприняли как пример нарочитой бессмыслицы. Однако младший брат поэта утверждал: «Стихи эти отражали конкретную действительность, облеченную, правда, в одежду символики. Совершенно случайно я был свидетелем, как создавались эти стихи. Но тогда я не обратил внимания и не мог обратить внимания на это, потому что был еще мал. Только много позднее, когда я подрос и прочитал эти стихи, мне сразу вспомнилась обстановка, в которой эти стихи слагались». Вот его рассказ, имеющий большое значение для понимания брюсовского «Творчества» — в кавычках и без них:

«Три парадных комнаты нашей тогдашней квартиры на Цветном бульваре, выходившие окнами на бульвар, представляли собою анфиладу комнат, связанных друг с другом не дверьми, а широкими арками. Вдоль окон и на окнах стояло множество цветов, большой любительницей которых была наша мать. Тут были и мелкие цветы в банках на окнах, и крупные деревья в деревянных бадьях, некоторые из которых достигали потолка. Тут были пальмы, араукарии, панданусы, латании и много других тропических растений. По вечерам, если не было гостей, эти комнаты не освещались, и в них редко кто-либо заходил. Мне было в это время лет 8. Я зачем-то забрался в эти комнаты и сидел в полутьме в большом кресле. На улице фонарей не зажигали, так как „по календарю“ должна была светить луна. И действительно, было полнолуние, небо было чистым, и восходившая над противоположными домами луна ярко светила в окна.

В это время в комнату вошел Валерий и стал расхаживать вдоль этих комнат, произнося вполголоса рождавшиеся у него новые стихи. Меня он или не видел, или не обращал на меня внимания. До меня, разумеется, доносились только отдельные слова, может быть, даже строки. Но я отчетливо помню, что тут были и „эмалевая стена“, и „латании“. И позднее, читая стихи Валерия, передо мной ярко встала эта картина, обстановка этого вечера, и, казалось, бессмысленные образы сразу стали понятными и совершенно реальными: и колеблющиеся лопасти латаний на „эмалевой стене“ — дрожащие тени латаньевых листьев на белой поверхности расположенной почти против окон кафельной печи; и „звонко-звучная тишина“ — царившая в этих комнатах тишина, изредка прерываемая звуком колес проезжавших мимо дома извозчиков; и „фиолетовые руки“ — лунные лучи, освещавшие печку и рисующие на ней причудливые тени. Валерий здесь не придумывал, а изображал свои ощущения, вызванные самой будничной реальностью».

Александр Яковлевич «приземлил» творческий процесс брата, но нет оснований сомневаться в его словах. Еще в 1914 году об этих реалиях применительно к «Творчеству» написал Ходасевич, бывавший в доме на Цветном бульваре. Подробный разбор стихотворения он заключил выводом: «„Несозданное“ стало „созданным“. Уже созданные создания отщепляются от реального мира и получают бытие самостоятельное. В первой строфе они еще не оформились и „колыхаются, словно лопасти латаний“. В последней они сами по себе „ластятся“ к поэту, а пальмы сами по себе бросают свои обычные тени. Некогда связывавший их союз „словно“ заменен разделяющим „и“: два мира разделены окончательно. Такое соотношение между миром и творчеством характерно для поэта-символиста. Однако в той резкости, с какой его выражает начинающий Валерий Брюсов, есть значительная доля позы и литературного задора». «Брюсов после того сказал мне при встрече, — вспоминал Ходасевич позже, — „Вы очень интересно истолковали мои стихи. Теперь я и сам буду их объяснять так же. До сих пор я не понимал их“. Говоря это, он смеялся и смотрел мне в глаза смеющимися, плутовскими глазами: знал, что я не поверю ему, да и не хотел, чтобы я верил».

Слова о «позе и литературном задоре» можно с полным правом отнести к другому знаменитому стихотворению из третьего выпуска — моностиху «О закрой свои бледные ноги», без упоминания которого не обходился ни один фельетон о «декадентах». Это было первое — и на долгое время единственное — что запомнили о Брюсове журналисты и читатели массовой прессы, вспоминая «ноги» к месту и не к месту. «Фиолетовые руки», «бледные ноги» и очередное творение «В. Дарова» «Мертвецы, освещенные газом…» были восприняты как литературное хулиганство:

Мертвецы, освещенные газом!

Алая лента на грешной невесте!

О! мы пойдем целоваться к окну!

Видишь, как бледны лица умерших?

Это — больница, где в трауре дети…

Это — на льду олеандры…

Это — обложка Романсов без слов…

Милая, в окна не видно луны.

Наши души — цветок у тебя в бутоньерке!

5 сентября 1895 года Валерий Яковлевич в черновике письма журналисту Илье Гурлянду — «Арсению Г.» из «Новостей дня» — попытался «разумно» разъяснить смысл этого стихотворения, что вообще делал нечасто:

«Автор был поражен судьбою любви в современном мире, судьбою идеального чувства в мире прозы. Эта тема символически изображена и выражена в первом стихе, где мертвецы поставлены не в обычную обстановку кладбища, а залиты светом газа. И во всем стихотворении изображается прежде всего состояние нашего века, как оно представляется поэту: нашу жизнь он называет гигантской больницей, где дети уже надели траур, он сравнивает ее с олеандрами, корни которых засыпаны снегом, везде перед собой он видит лики умерших и всему находит символ в лучшей символической книге, в книге, которая воплощает всю современную жизнь, — в „Романсах без слов“. <…> На фоне этого мира поэт изображает свою невесту, которую он сам называет грешной, как поэт, как декадент, он не хочет таить своей любви, зовет невесту целоваться к окну — но увы! — перед ними уже не обычная обстановка свидания, все изменилось, что символически и изображается стихом „в окна

не видно луны“. Все изменилось — и только любовь неизменна, и по-прежнему души влюбленных томятся на груди у милых, как цветы в ее бутоньерке».

Но никакие разъяснения не помогли — Брюсова не хотели ни слушать, ни слышать. Новая волна ругани в печати всех направлений по адресу третьего выпуска «Русских символистов» и первой книги стихов Брюсова «Chefs d’ њuvre» (различия между ними рецензенты не делали) давала понять декадентам, что рассчитывать на снисхождение им не приходится. В «Новом времени» Виктор Буренин и Александр Амфитеатров объявили их мошенниками, которые прикидываются сумасшедшими и дурачат публику, собирая с нее деньги (об этом далее). По свидетельству Перцова, «удивительна была эта потребность, свойственная не одному Буренину и характерная вообще для тогдашнего момента: говоря о какой бы то ни было литературной новизне, изображать ее не просто плохой, а непременно бессмысленной, идиотической или же недобросовестной». Николай Михайловский гневно обличал новых Геростратов, которые «страстно желают выкинуть какую-нибудь непристойность затем лишь, чтобы обратить на себя побольше внимания», и назвал Брюсова «маленьким человеком, который страстно хочет и никак не может». Аким Волынский в рецензии на два первых выпуска «Русских символистов» и на сборник Добролюбова (которому уделил основное внимание) заявил, что «новые течения в литературе, новые разговоры об искусстве не всегда сопровождаются появлением крупных и свежих поэтических талантов», что эти книги «не заслуживают никакого серьезного разбора» и что стихи Брюсова «не поднимаются над уровнем самой ординарной версификации»: «Веяния эпохи бессильно волнуют людей бездарных или, при некоторой даровитости, лишенных настоящей умственной оригинальности». К аналогичному выводу — только в более резкой форме и с подчеркиванием неудачного подражания иностранным образцам — пришел представитель противоположного лагеря Ангел Богданович, руководитель левонароднического журнала «Мир Божий».

Как говорится, обложили со всех сторон. Брюсову стало ясно, что обычный путь в литературу — через журналы — ему заказан. Более того, даже в случае издания книг за свой счет и рассылки их рецензентам надеяться на благоприятные отклики не приходилось. Еще более огорчительными были отзывы друзей из числа не-символистов. Станюкович, подаривший Брюсову 22 апреля 1894 года свою фотографию с надписью: «Символисту от реалиста», осенью 1895 года откровенно писал ему: «Получил твои две книги, и от первой до последней страницы во время чтения с лица у меня не сходило выражение удивления, смешанного со страшным смехом и полным недоумением. <…> По-моему, „символизм“, представителем которого являются эти две книжки, дошел в них до Геркулесовых столбов нелепицы. <…> Но верх совершенства следующее стихотворение:

О закрой свои бледные ноги.

Мне кажется, что не менее осязательную картину нарисую я, сочинивши подобное стихотворение:

…Мне хочется выпить с приличной закуской…».

Прозаическое остроумие Владимира Соловьева не пошло дальше шуточек о том, что «обнаженному месяцу всходить при лазоревой луне не только неприлично, но и вовсе невозможно, так как месяц и луна суть только два названия для одного и того же предмета», но в конце рецензии он поместил свои знаменитые пародии на «Русских символистов» («Горизонты вертикальные…», «Над зеленым холмом…» и «На небесах горят паникадила…»). Великий мистик был хорошим пересмешником, поэтому его экзерсисы понравились Брюсову: «слабые стороны символизма схвачены верно». Переживавший за сына Яков Кузьмич писал гневные письма его критикам, а Волынский назвал насмешки Соловьева «легким юмористическим канканом» и «бесплодным балагурством». Позднее эти пародии переиздавались бессчетное число раз, в том числе в сборниках для декламации, оторвавшись в восприятии читателя и от автора, и от объекта пародирования. Поговорим о других — менее известных опытах в том же роде.

Виктор Буренин может по праву считаться самым «долгоиграющим» и самым грубым гонителем символистов и всего «нового искусства» в России. Мало кто из современников имел такую широкую аудиторию и такую плохую репутацию. В печати он не брезговал ничем, вплоть до «перехода на личности»: люди морщились, но читали. «А кроме того, сообщу вам, что все поэты, играя в карты, передерживают», — пародировал его стиль молодой Брюсов. Виктор Петрович посвятил ему фельетон «Литературное юродство и кликушество» и выпустил под псевдонимом «граф Алексис Жасминов» сборник стихов «Голубые звуки и белые поэмы» в таком духе:

Пророки будущего

В желтом доме сумасшедших

Живут серые мудрецы-поэты;

Они изрекают не родившиеся еще истины

В стихах длинных и влажных, как извивающиеся змеи;

Это мистические, полинялые истины веков,

Исчезнувшие в белокуром тумане сомнения…

Седые мудрецы-поэты,

Живущие в желтом доме сумасшедших!

Вы, только вы одни из всех,

Пророки тянущихся волокон ткани будущего,

Наступление которого нельзя ускорить,

Как ленивому ослу нельзя палкой прибавить ходу.

Вероятно, сам автор считал это пародиями… Волынский рецензировал «Голубые звуки…» вместе с третьим выпуском «Русских символистов» и «Шедеврами», отметив, что «грозный, как крокодил, граф Алексис Жасминов», «увлекаемый своим природным версификаторским даром, порою сбивается с намеченного пути литературной пародии и сочиняет отдельные стихотворения и даже целые поэмы, в которых пропадает разъедающая соль критической насмешки, а местами проглядывает недурной и неглупый поэт декадентского стиля».

Больший интерес представляет другой литературный эксперимент: Сергей Терзаев, Владимир Краснов и Михаил Славянский. Кровь растерзанного сердца: Тревожные песни трех первых русских декадентов. СПб., 1895. Узкая длинная книжечка на плотной бумаге — ныне ненаходимый раритет. 104 страницы, целиком напечатанные красной типографской краской — как бы кровью, причем в типографии Кровицкого. На последней — рисованные портреты авторов. Предисловие: «Перед вами — букет нервно порванных струн! Человеческие слезы — смешались с фиалками; лилии наклонились в сторону торжества; звуки арфы говорят вам о забытых стонах. Это — поэзия. Это — смех и слезы гения; ад и рай вдохновенных сердец. <…> Кто не взлетал на небеса? Кто не лобзал луны? Кто не играл с дриадами и не спускался в ад??!!» и так далее. Подборка «Песни Терзаева» состоит из разделов «Кружева», «Терзания», «Нервы» и «Скрежет»; «Гимны Владимира Краснова» включают «Идиосинкразии», «Флажолеты», «Фонтаны» и «Ужасы»; «Ноктюрны Михаила Славянского» — это «Атрофия», «Желчь» и «Раны». Заглавия стихотворений под стать разделам: «Разноцветная женщина», «Долой кожу», «Моему скелету», «Лунатизм», «Осколки мозга». Под всеми текстами — общим числом 63 — одна и та же дата: 6 сентября 1895 года. Цензурное разрешение: 23 сентября того же года. Первая дата может быть мистификацией, вторая — нет.

Нетрудно догадаться, что перед читателем пародия на «Русских символистов». Пародия не столько на конкретные стихотворения, сколько на сборник в целом — как на проект, на явление литературы и литературного быта. «Кровь растерзанного сердца» — не книга пародий, но книга-пародия, целиком написанная в духе новомодного направления и граничащая с мистификацией, — явление редкое и мало изученное. Авторами мог двигать и коммерческий расчет: глумившаяся над декадентами критика успела «разогреть» публику, так что Брюсов увидел в этой затее не столько сатиру, сколько «спекуляцию на модном течении, обирание рублей». Не указанным в книге издателем был юмористический журнал «Стрекоза», рекламировавший ее как «напечатанную кровью». Подлинными авторами «прикола» — термин из другой эпохи, но идеально подходящий для данного случая, — оказались юморист Сергей Александрович Патараки, лирик Владимир Александрович Мазуркевич (романс «Дышала ночь восторгом сладострастья…») и драматург Михаил Викторович Шевляков. Литераторы, мягко говоря, третьестепенные…

Оставим специалистам филологический анализ оригинала и пародии. По оценке С. И. Гиндина, «Кровь растерзанного сердца» «лишена всякой эстетической ценности» и, несмотря на пародийность замысла в целом, «отдельные пародии в силу своей поэтической беспомощности не могли воссоздать индивидуальность» стихотворений «Русских символистов». Авторы «Крови…» попытались перенять наиболее внешние, легкодоступные приемы (как, замечу, и Соловьев), но получилось у них весьма примитивно. Таков «Радужный призыв» Славянского, завершающий книгу:

В фиолетовой тоге смиренья,

С синим чувством блаженства в груди,

С голубою мечтой возрожденья,

Ты в объятья мои упади!

И зелеными песнями сердца,

Желтым стоном оранжевых глаз,

Поцелуем любви ярко-красным,

Приласкай, как ласкала не раз!

«Ваш полуцветной», — иронически подписал Брюсов черновик ответного письма «неизвестной поклоннице», которая 17 мая 1895 года «сделала мне честь прислать мне безграмотные стихи, где признается мне в страстной любви», как сказано в дневнике.

Многие стихотворения из «Русских символистов» были восприняты читателями как мистификации или даже пародии, некоторые балансировали на этой грани: вспомним, как Брюсов приспособил к делу пародийные вирши Эрлы-Мартова. Отделить одно от другого не всегда получалось. В марте 1895 года Валерий Яковлевич получил из Казани стихотворение некоего «Антского» «В сумраке сомнения…» с коротким письмом, однако не опубликовал его, заподозрив подвох. Оно «не хуже и не лучше многих других стихотворений, — писал Брюсов 1 апреля Перцову, уроженцу Казани. — Кроме того, нам важна и самая личность поэта». Ничего заведомо пародийного в тексте Антского не было, но интуиция не подвела Брюсова: согласно позднейшему сообщению Перцова, стихотворение написал казанский студент Антон Стежинский с мистификаторской целью. <…>

Литературный скандал вошел и в повседневную жизнь Брюсова — в лице журналиста и стихотворца Александра Николаевича Емельянова-Коханского, с которым он познакомился 6 сентября 1894 года. Наиболее известный его портрет оставил Бунин: «Это был рослый, плотный малый, рыжий, в веснушках, с очень неглупым и наглым лицом. <...> Самолично появился на Тверском бульваре: в подштанниках, в бурке и папахе, в черных очках и с длинными собачьими когтями, привязанными к пальцам правой руки. Конечно, его сейчас же убрали с бульвара, увели в полицию, но все равно: дело было сделано, слава первого русского символиста прогремела по всей Москве. Все прочие пришли уже позднее — так сказать, на готовое». Последнюю фразу, как и замечание о том, что Емельянов-Коханский «имел на начинающего Брюсова значительное влияние», принимать всерьез не следует — это отголосок нелюбви зрелого Бунина к «декадентам», давнего знакомства с которыми он стеснялся.

Служивший кассиром на бегах и агентом похоронного бюро, сочинявший тексты «цыганских романсов» и принятый исключительно в «малой прессе», Емельянов-Коханский не отличался ни литературным талантом, ни элементарной порядочностью (Брюсов сразу заподозрил в нем «сыщика»), но хорошо знал окололитературную жизнь, охотно разнося новости и сплетни по редакциям и кружкам. Вероятно, этим он заинтересовал Валерия Яковлевича и его приятелей. «Емельянову, по-видимому, льстило общество образованных молодых литераторов, — отметил С. И. Гиндин. — Брюсова же, как можно предполагать, наряду с широкой осведомленностью Емельянова в московской литературной жизни притягивала и его одиозная репутация, возможность изведать в его обществе разного рода „декадентские“ соблазны. Наконец, Емельянов не гнушался принятием в дар чужих стихов, и возможность писать стихи от лица и от имени поэта такого типа и уровня стала для Брюсова, с его стремлением к поэтической многоликости, особенно притягательной».

В истории отношений Брюсова с этим красочным персонажем наиболее известен факт получения вторым «в собственность» от первого тетради стихов. 11 стихотворений и 7 переводов (в основном из Верлена!) Валерия Яковлевича включены в единственный поэтический сборник Емельянова-Коханского «Обнаженные нервы», первое издание которого появилось в июне 1895 года (цензурное разрешение от 14 мая того же года), составив в нем раздел «Песни моего знакомого». Менее известно, что 12 из них и еще 3, не попавшие в сборник, появились в декабре 1894 и январе 1895 года в московской газетке «Театральные известия» под нарочито декадентским псевдонимом «А. Алоэ». 14 июля 1895 года, после разрыва с бывшим приятелем, Брюсов поведал Перцову историю этого дара: «Однажды Емельянов-Коханский нашел у меня на столе старую тетрадь стихов, которые я писал лет 14–15<-ти>, и стал просить ее у меня. Я великодушно подарил ему рукопись, вырвав только некоторые листы». Это верно лишь отчасти: названия некоторых из вошедших в «Обнаженные нервы» стихотворений фигурируют в гимназических дневниках Брюсова, но написаны им в 18–19, а не в 14–15 лет; другие в рабочих тетрадях снабжены пометами «Емельянов-Коханский», как для прочих «мертвых душ» в «Русских символистах». Однако в альманах Брюсов его не допустил.

Выход «Обнаженных нервов», отпечатанных на розовой бумаге, посвященных «Мне и египетской царице Клеопатре», с портретом автора на фронтисписе в костюме оперного Демона и с мистификаторским предисловием «издателя А. С. Чернова», привел Валерия Яковлевича в бешенство. Рассчитанная на скандал, книга «первого смелого русского декадента» достигла цели, прославив ее автора, но в гораздо большей степени она дискредитировала усилия Брюсова, который как раз собирался выпустить свой первый авторский сборник. Посвящение «Обнаженных нервов» издевательски обыгрывало последнюю фразу брюсовского предисловия к «Шедеврам», которое Емельянов-Коханский мог читать или хотя бы слышать: «Не современникам и даже не человечеству завещаю я эту книгу, а вечности и искусству». Претенциозное предисловие издателя, написанное самим автором, не только пародировало вымышленного издателя «Русских символистов» «В. А. Маслова», но и содержало ряд конкретных уколов. «Только за последний год тяжелая и страшная болезнь не дает ему возможность продолжать так же скромно и усиленно работать на тернистой ниве нашей литературы» — намек на публично обнародованное «отречение» Ланга от литературы, а возможно, и на некую болезнь самого Брюсова, поскольку о недугах подлинного автора нам ничего не известно. Упоминание о помещении портретов автора «в Лондоне в сборнике демонистов и в Париже в сборниках декадентов» иронизирует над «международными связями» брюсовского альманаха. Мнимое чтение им стихов на похоронах Чайковского метит в несостоявшееся выступление Брюсова на похоронах Плещеева 8 октября 1893 года: его заметили, но не дали сказать речь. Досталось и «С.П.Б. символистам» в грубоватом стихотворении «Забубенная фантазия» с вердиктом: «Будешь Поприщиным». Представление о «декадентских» произведениях Емельянова-Коханского (в сборнике рядом с ними много банальных стихов в духе времени) может дать первое же стихотворение книги «Наброски», которое, по утверждению Брюсова, в оригинале называлось «Изнасилование трупа»:

Рыдали безумные свечи

О трупе прекрасном твоем.

Летели прозрачные речи

О черном и белом былом…

И вместо очей твоих ясных

Виднелись воронки одне,

И все о затратах ужасных

Шептало шумовкою мне…

Лиловые губки молчали,

Хранили свой чувственный вид,

Атласные груди упали,

И лоб был суров, как гранит…

Развились песочные волны

Твоих беспокойных кудрей,

А руки, как прежде, все полны

Объятий и адских затей…*

Это не что иное, как бойкая и издевательская пародия на «Русских символистов», в данном случае на «цветные» эпитеты, над которыми потешалась критика, и на стихи «З. Фукс», которые Емельянов-Коханский позже попытался приписать себе.

Как отметил С. И. Гиндин, «до выхода „Обнаженных нервов“ направление, избранное Емельяновым, оставалось явлением быта, после их выхода оно становилось литературным фактом. Брюсов предвидел, что произведения объявившего себя „декадентом“ Емельянова окажутся сущей находкой для критики в ее атаках на символизм. Это предвидение оправдалось». Валерий Яковлевич вынес приговор бывшему приятелю: «Один из бездарнейших поэтов мира»; «Если уж нас можно считать карикатурой на западный символизм, то какая же ужасная пародия этот Емельянов-Коханский на Бодлэра! Книги более отвратительной, более глупой, более бездарной — я не видал»; «Все то сокровенное, ужасное, что автор видит в своих произведениях, существует только для него; читатель же находит глупейшие строчки со скверными рифмами». Но для критиков тот продолжал оставаться «декадентом», и хотя бы по этой причине от него надо было решительно отмежеваться, дабы не позорил всю школу: «Он был глупее обыкновенного, — набрасывал Брюсов очередное послание Перцову в конце октября 1895 года, — а хуже всего то, что со времен своих „Обнаженных нервов“ он вообразил себя в самом деле поэтом. Прежде я не считал нужным осуждать его произведения — таким жалким казался он, а теперь приходится доказывать и ему, и его знакомым, что он двух стихов сладить не умеет». «„Обнаженные нервы“, как и „Кровь растерзанного сердца“, — вне литературы», — повторял Валерий Яковлевич в набросках брошюры «Русская поэзия в 1895 году», над которой работал в конце года.

То, что «декадентская» часть «Обнаженных нервов» написана не более всерьез, чем «Кровь растерзанного сердца», сомнений не вызывает. Но что двигало автором? Только ли коммерческий расчет, умение использовать любой информационный повод и жажда известности, пусть даже скандальной? Словарь С. А. Венгерова определил Емельянова-Коханского как «автора спекулятивных подделок под декадентство». Однако 21 ноября 1895 года тот написал большое письмо врагу символистов Амфитеатрову, заявив, что его книга — «очень нескромная „шутка-сатира“ на наше „рассейское символичество“», что «„юнцы-ерундисты“ или символисты с г. Брюсовым-коноводом» знали об истинном характере «Обнаженных нервов» и отговаривали автора от «опасного шага», а затем подвергли его остракизму, особенно после чтения обидных пародий на них. По просьбе автора Амфитеатров переслал письмо Буренину, который дал новый залп по символистам, утверждая, что Емельянов-Коханский раскаивается в своей шутке, единственной целью которой было доказать, что все декаденты — шуты гороховые. «Никакими средствами не брезгают, чтобы только уничтожить символистов», — с горечью писал Брюсов Перцову 13 декабря.

В письме содержались и «разоблачения» личного характера: по совету опытного в газетных делах Емельянова-Коханского Брюсов якобы подкупил журналиста «Русского листка» Ракшанина для рекламирования символизма; нелестно отзывался об авторе «Обнаженных нервов», в то время как сам напечатал в «Русских символистах» его стихи за подписью «З. Фукс», не узнав автора, поскольку они были переписаны женской рукой и присланы по почте. В «разборки» газетчиков Валерий Яковлевич вмешиваться не стал; непричастность Емельянова-Коханского к опытам «З. Фукс» доказана Р. Л. Щербаковым и С. И. Гиндиным. Разрыв отношений стал окончательным, хотя еще 23 августа 1895 года Брюсов подарил Емельянову-Коханскому стихотворение «Призраки», которое тот, вместе с прочими презентами, включил во второе и третье издания «Обнаженных нервов» (1901; 1904). Последним словом в их диалоге стала рецензия «Д. Сбирко» (псевдоним, который Брюсов использовал только дважды) на третье издание: «Емельянов-Коханский в литературе похож на невоспитанного человека, который задумал быть развязным и смелым в обществе: все выходки его грубы и не столько смешны, сколько неприятны». Полагаю, что таким «первый смелый русский декадент» был не только в литературе и что за этими словами стоят конкретные личные воспоминания. «Обнаженные нервы» все-таки испортили репутацию Брюсова, которого стали путать с их автором. В конце октября 1902 года Чехов послал Бунину открытку с портретом Емельянова-Коханского, написав на ней: «Милый Жан! Укрой свои бледные ноги!»

«Критика, единодушно подвергнувшая первое выступление московских символистов литературной анафеме, не только привлекла к ним внимание общественности, но и стимулировала выработку тактики активного противодействия. <…> Именно эта, лишенная серьезной теоретической базы и достаточной аргументации, нередко рассчитанная на анекдот „журнальная ругань“, не только создавала „дурную славу“, отголоски которой преследовали Брюсова до конца дней, но и способствовала укреплению позиций московских символистов, признавая их существование де-факто, как вполне реальное явление современной литературы, мимо которого уже нельзя пройти безразлично. Брюсов сразу же оценил сложившуюся ситуацию и активизировал свою деятельность, избрав тактику фронтального наступления на литературных противников».

Коммерческий неуспех «Романсов без слов» побудил отказаться от отдельных изданий иностранных поэтов, хотя Брюсов не уставал ссылаться на их авторитет, например, в статье «К истории символизма». Он понял, что «формат» «Русских символистов» исчерпал себя, и не довел до конца издание четвертого выпуска. Вместо альманаха нужны были авторские сборники, но серьезных авторов, кроме него самого, пока не находилось. Так родилась идея «Chefs d’њuvre» — «сборника несимволических стихотворений», как говорилось о нем в рекламном объявлении на последней странице второго выпуска «Русских символистов»: увы, с опечаткой «shefs», давшей газетчикам повод позубоскалить.

Считая нападение лучшим видом обороны, Брюсов начал работать над брошюрой «Русская поэзия в 1895 году», в которой обзор «текущего момента» должен был сочетаться с развернутым ответом критикам (два замысла то отделялись друг от друга, то сливались в один). Он вышел на битву в полном сознании того, что ему предстоит и на кого он замахивается. Он все понимал — и рискнул, понимая: Победа или Смерть! Во всяком случае, литературная…

«Пора поднять оружие для защиты, а — если надо будет — и перейти в наступление, зная, что силы в такой борьбе будут неравны — но „тем будет громче гимн победы!“ Пусть у тех свой журнал или своя газета, которую читают тысячи, а у нас случайная брошюрка, которую купит сотня-другая читателей, да и то больше из глупого любопытства. Пусть у тех имя, известность, может быть, незаслуженная, но торжествующая, — а у нас прозвище „русских символистов“, деятельность, начатая слишком недавно, но уже слышавшая слишком много свистков и проклятий. Пусть у тех привычка писать, взгляды общие со взглядами толпы, уверенность в победе, беззастенчивость, — а у нас ничего, кроме понимания прекрасного, — драгоценности, недорого ценимой в наши дни. Пусть! Я выхожу на борьбу — и пока для меня будут светить зори — я не уроню своего кнута, не опущу копья. Я объявляю войну — с моей стороны неумолимую <…> Я буду обличать пошлость их суждений, узость их взглядов, недостойность их приемов во всех областях, которые мне доступны. Я буду бодрствовать над ними, как мрачный ангел, я буду для них трубой, напоминающей об ином мире — мире красок, который они презирают. Слышите, вы? Я возвещаю вам смерть!»

Декларация осталась в архиве. Возможно, Брюсов понял, что не перекричит противников с помощью «случайной брошюрки». Возможно, решил не тратить силы на полемику и заняться оригинальным творчеством.

________________

* Психиатрические клиники.

** И всяких иных, подобных (ит.).

*** Гриневич П. Ф. (Якубович П. Ф.). Очерки русской поэзии. СПб., 1911.

**** Имеется в виду поэт